Genocidi e riconoscimenti

Condividi10Benvenuti in questo nuovo SPECIALE.

Genocidi e riconoscimenti

Diffondetelo con questo specifico link!

https://numero6.org/attualita/genocidi-e-riconoscimenti/?aff=annaturletti

Oggi parleremo di un tema molto caldo: quello dei genocidi riconosciuti sino ad ora e delle loro caratteristiche.

Il genocidio è considerato il crimine più grave del diritto internazionale, tanto da essere stato definito dalla dottrina il “crimine dei crimini”. La sua definizione giuridica risale alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore nel 1951. L’articolo II della Convenzione lo qualifica come l’insieme di atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tali. Gli atti che possono costituire genocidio includono l’uccisione di membri del gruppo, il causare gravi danni fisici o mentali, l’imposizione di condizioni di vita intese a provocarne la distruzione, le misure volte a impedire le nascite e il trasferimento forzato di bambini.

La giurisprudenza internazionale ha dovuto, nel tempo, chiarire e interpretare questa definizione, in particolare con riferimento al requisito soggettivo, ossia il cosiddetto dolus specialis, l’intento specifico di distruggere il gruppo.

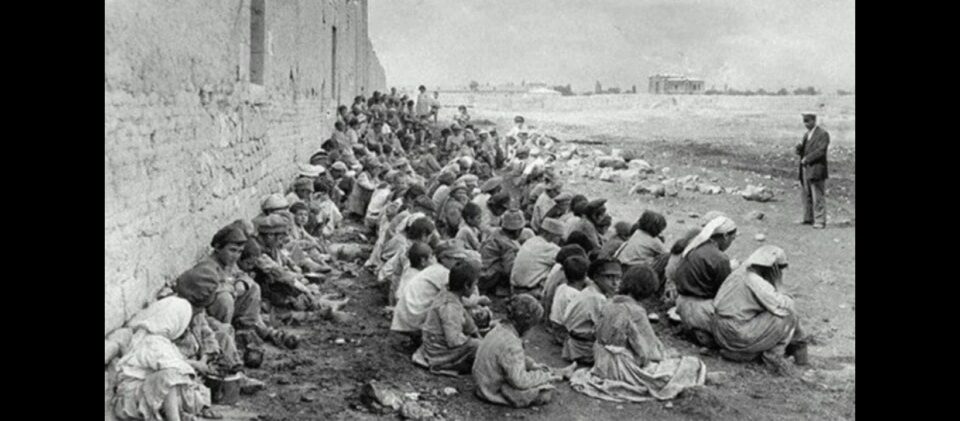

Il primo evento storico che viene oggi comunemente associato al concetto di genocidio è lo sterminio degli armeni nell’Impero Ottomano tra il 1915 e il 1916. Si stima che circa un milione e mezzo di persone furono deportate o massacrate, in quello che molti storici e numerosi Stati definiscono il “primo genocidio del XX secolo”. Nonostante ciò, la mancanza di un quadro giuridico internazionale all’epoca impedì l’apertura di procedimenti giudiziari. In tempi recenti, diversi parlamenti nazionali hanno adottato risoluzioni ufficiali di riconoscimento, e la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Perinçek c. Svizzera del 2015, pur non entrando nel merito della qualificazione giuridica, ha riconosciuto la legittimità del dibattito pubblico intorno all’uso del termine genocidio per descrivere quegli eventi. In tal modo, il genocidio armeno resta riconosciuto prevalentemente sul piano politico e storico, piuttosto che giurisdizionale.

Il genocidio paradigmatico resta tuttavia la Shoah, perpetrata dal regime nazista durante la Seconda guerra mondiale contro gli ebrei europei, i rom, i disabili e altre minoranze. Oltre sei milioni di persone furono uccise nei campi di sterminio e attraverso massacri pianificati. I processi di Norimberga del 1945-46, istituiti dalle potenze alleate, non utilizzarono formalmente il termine “genocidio”, ma condannarono i principali responsabili per crimini contro l’umanità e crimini di guerra. La Shoah è oggi universalmente riconosciuta come genocidio ed è il caso che più di ogni altro ha spinto la comunità internazionale a dotarsi della Convenzione del 1948. Le legislazioni nazionali successive, in particolare quelle che sanzionano il negazionismo, dimostrano come il riconoscimento della Shoah come genocidio sia ormai radicato anche sul piano giuridico interno.

Un caso centrale per la giurisprudenza è quello del Ruanda. Nel 1994, in soli cento giorni, circa 800.000 persone appartenenti in larga parte al gruppo tutsi furono massacrate dalle milizie hutu, con il sostegno delle autorità governative. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituì con la risoluzione 955 il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR), che emise una giurisprudenza fondamentale. La sentenza Procuratore c. Akayesu del 1998 rappresenta la prima condanna internazionale per genocidio. Essa ha chiarito non solo l’ampiezza della definizione, ma anche che la violenza sessuale, se commessa con l’intento di distruggere un gruppo, può costituire atto genocidario. Altre decisioni, come Kayishema e Ruzindana e Bagosora, hanno confermato l’esistenza di un piano organizzato e hanno perseguito i principali responsabili, consolidando il principio di responsabilità individuale.

Altro capitolo cruciale riguarda la guerra in Bosnia-Erzegovina tra il 1992 e il 1995. Durante il conflitto, la popolazione musulmana bosniaca fu oggetto di violenze e persecuzioni sistematiche. Tuttavia, solo il massacro di Srebrenica del luglio 1995, in cui oltre 8.000 uomini e ragazzi furono giustiziati dalle truppe serbo-bosniache, è stato qualificato come genocidio. Il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) ha condannato Radovan Karadžić e Ratko Mladić per genocidio, stabilendo in modo definitivo la responsabilità dei leader politici e militari. La Corte internazionale di giustizia, nel caso Bosnia ed Erzegovina c. Serbia e Montenegro del 2007, ha confermato che Srebrenica costituisce genocidio ai sensi della Convenzione del 1948. Tuttavia, ha escluso la responsabilità diretta dello Stato serbo, pur affermandone la colpevolezza per mancata prevenzione e punizione. Tale pronuncia ha segnato una tappa importante nell’evoluzione del diritto internazionale, distinguendo la responsabilità degli individui da quella degli Stati.

Un’altra vicenda che ha sollevato questioni delicate è quella della Cambogia sotto il regime dei Khmer Rossi, tra il 1975 e il 1979. Le politiche del regime causarono la morte di circa due milioni di persone. La difficoltà, in termini giuridici, risiede nel fatto che la maggioranza delle vittime apparteneva allo stesso gruppo nazionale cambogiano, mentre la Convenzione del 1948 protegge solo gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi. I Tribunali straordinari della Cambogia (ECCC), istituiti con il sostegno delle Nazioni Unite, hanno riconosciuto il genocidio soltanto nei confronti delle minoranze vietnamite e Cham, mentre le restanti atrocità sono state qualificate come crimini contro l’umanità.

Negli ultimi anni, altre situazioni hanno portato a nuove qualificazioni giuridiche.

La persecuzione della minoranza yazida da parte dello Stato Islamico a partire dal 2014 è stata definita genocidio da varie missioni di inchiesta delle Nazioni Unite. Alcune corti nazionali, in particolare la giustizia tedesca, hanno condannato membri dell’ISIS per genocidio nei confronti degli yazidi, rafforzando l’applicazione della Convenzione anche su scala domestica.

Per quanto riguarda i Rohingya in Myanmar, il Gambia ha promosso un’azione contro il Myanmar davanti alla Corte internazionale di giustizia nel 2019. La Corte ha riconosciuto la plausibilità delle accuse e ha adottato misure provvisorie, ma il giudizio di merito non è ancora stato emesso.

Infine, il riconoscimento politico e diplomatico dello sterminio degli Herero e Nama in Namibia, perpetrato dalle forze coloniali tedesche tra il 1904 e il 1908, testimonia come il concetto di genocidio venga oggi retrospettivamente applicato anche a eventi anteriori alla Convenzione. In questo caso, però, manca ancora un pronunciamento giurisdizionale internazionale.

Dall’analisi della giurisprudenza si evince che, ad oggi, i casi di genocidio formalmente riconosciuti da tribunali internazionali o nazionali comprendono la Shoah, il genocidio in Ruanda, il genocidio di Srebrenica in Bosnia, le persecuzioni delle minoranze vietnamite e Cham in Cambogia e, più di recente, quello degli yazidi ad opera dell’ISIS. Altri eventi, come il genocidio armeno o lo sterminio degli Herero e Nama, pur comunemente definiti tali in sede storica e politica, non hanno ricevuto una qualificazione giuridica definitiva in sede internazionale.

La difficoltà principale, emersa con forza nella prassi, è l’accertamento dell’intento specifico di distruggere il gruppo, elemento che distingue il genocidio dai crimini contro l’umanità e dai crimini di guerra. Non ogni massacro, per quanto vasto e sistematico, è giuridicamente qualificabile come genocidio.

La giurisprudenza ha dunque un ruolo essenziale nel delineare i confini della fattispecie, bilanciando la necessità di repressione delle atrocità con la precisione giuridica richiesta dal diritto penale internazionale.

In definitiva, la storia dei casi riconosciuti di genocidio dimostra i progressi compiuti dal diritto internazionale penale a partire dalla seconda metà del XX secolo. Se la Convenzione del 1948 rappresentava una promessa di “mai più”, le sentenze dei tribunali internazionali e nazionali hanno progressivamente trasformato quella promessa in strumenti giuridici concreti. Resta tuttavia il divario tra le atrocità commesse e quelle che trovano riconoscimento giuridico: un divario che la comunità internazionale è chiamata a colmare, non solo per fare giustizia, ma anche per garantire la prevenzione futura di simili crimini.

Permettemi ora di fare un’amara conclusione.

Se la comunità internazionale è formata da stati che chiudono un occhio o anche due e che stanno dalla parte di chi massacra, come sta succedendo per l’evidente genocidio del popolo palestinese ad opera dell’esercito israeliano e del feroce governo di Netanyahu, come potrà mai essere riconosciuto questo crimine che è sotto gli occhi di tutti?

E che cosa vogliamo dire allora delle atrocità compiute nel passato dai Britannici schiavisti, rapitori e deportatori di africani verso l’America e verso le loro colonie?

E che dire della strage dei nativi americani “pellirosse” da parte dei primi coloni americani bianchi?

Della massacro e della fine delle grandi culture mesoamericane e sudamericane come Aztechi e Inca, ad opera degli aggressori conquistadores spagnoli?

Della strage e dell’attuale reclusione degli aborigeni originali australiani ad opera, ancora una volta, degli aggressori imperialisti britannici?

Delle violenze e dell’apartheid verso la maggioranza africana, messi in atto in Sudafrica dai feroci dominatori boeri-olandesi e anche inglesi?

O tanto più delle “purghe” staliniane e dei lavori forzati con morte per fame e sfinimento di milioni di Cinesi, durante il regime di Mao Zetung?

Insomma la lista è lunga, quasi infinita e, anche con un tardivo riconoscimento, non puó che rappresentare una macchia vergognosa e indelebile per l’umanità intera.

Penso che, però, un primo passo significativo, dovrebbe essere costituito dalla condanna ufficiale dell’attuale genocidio, premeditato e portato avanti fin dal 1948, del popolo palestinese, come gridato al mondo da illustri e onesti pensatori come la nostra Francesca Albanese, come vi ho riportato nel mio recentissimo TG.

Pensateci bene…

Un caro saluto e alla prossima

Anna